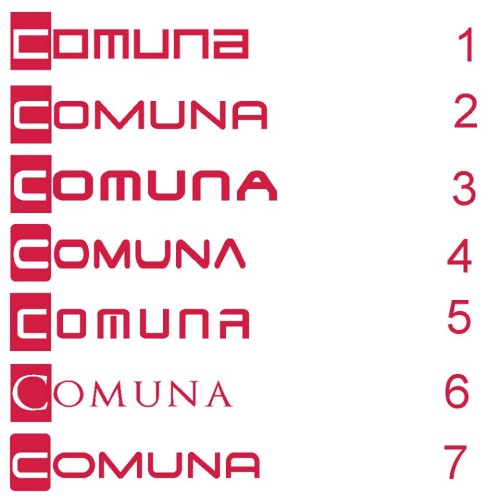

Qualche mese fa, con qualche decina di compagne e compagni, abbiamo fondato l’Associazione Comuna. Ciò che vedete come immagine sono le proposte di logo, sulle quali decideremo a breve. Ci ha copiato il Nuovo Centro Destra, ma noi ci avevamo pensato prima! Se avete qualche suggerimento è il benvenuto!

Il 15 novembre abbiamo tenuto una discussione sulla sovranità. Vi propongo la relazione introduttiva, che dovrebbe essere seguita da una discussione, interna e pubblica allo stesso tempo.

Enrico Lobina

Il 15 novembre abbiamo cominciato un dibattito sulla sovranità. Vi propongo la trascrizione della relazione introduttiva. Si tratta di una bozza, per la quale ringrazio immensamente Franca Milia.

Appunti sulla sovranità – incontro del 15 novembre 2013

La discussione sul concetto di sovranità avviene alla luce di quel fenomeno internazionale che definiamo globalizzazione e ‘internazionalizzazione dei mercati, e alla luce di altri fenomeni storici come lo sviluppo politico ed economico dell’Unione Europea e, all’interno dell’Unione Europea, la nascita o un nuovo sviluppo della questione della nazionalità, penso al caso spagnolo, a quello irlandese ma anche all’est Europa. Il dibattito sulla sovranità è rinato.

La prima domanda a cui dobbiamo rispondere è se questo tema sia di attualità in Sardegna. Per quanto mi riguarda la risposta è si. La seconda domanda è se lo sia per ragioni storiche oppure per ragioni di battaglia e di tattica politica.

Io credo che a due anni dai festeggiamenti e le riflessioni sui 150 anni dell’Unità d’Italia possiamo dire che non vi è stata in Italia e anche in Sardegna un ragionamento adeguato sul concetto generale di stato nazione e su come questo concetto si sia sviluppato nel processo storico che ha portato alla nascita dell’Italia. In più, in Italia non vi è una discussione scevra da propaganda riguardo l’Unione Europea e il rapporto fra sovranità, stato nazionale e Unione Europea.

Da un punto di vista giuridico la sovranità è l’espressione della somma dei poteri di governo: legislativo, esecutivo e giudiziario, riconosciuta ad un soggetto di diritto pubblico internazionale, per esempio lo Stato, che può essere una persona od un organo collegiale. Le modalità in cui questa somma di poteri è organizzata e ripartita è detta forma di governo.

Nella storia politica della Sardegna, e anche in quella italiana, questa impostazione, che è l’impostazione giuridica, ha avuto, ed ha ancora oggi nel senso comune, il sopravvento. A questa impostazione non corrisponde il concetto di sovranità così come esplicitato nell’articolo 1 della Costituzione. La costituzione, che nasce da filoni culturali tra di loro molto diversi e non strettamente legati ad una sua impostazione giuridica, stabilisce all’art. 1 che “la Sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione”. Vi è, quindi, una sovranità che non appartiene al solo livello legislativo o anche alla solo ripartizione dei poteri tipica dello stato borghese e cioè esecutivo, legislativo e giudiziario, e invece la sovranità viene definita come una caratteristica propria del popolo. Da questo concetto nasce anche l’articolo 75 della Costituzione per cui il referendum è espressione della volontà popolare, così come degli organi rappresentativi in parlamento: la camera dei deputati e il senato della repubblica.

La Sardegna, non intesa come organismi rappresentativi del popolo, però come entità geografica, e quindi anche come entità storica in una fase in cui la geografia aveva un ruolo più importante di ora, la Sardegna fa parte dell’Italia per ragioni prettamente storiche dal 1720 prima con il Regno sabaudo piemontese , e con diversi passaggi che hanno portato allo Stato italiano, alla monarchia prima e poi alla repubblica.

Ancora più importante vi è il passaggio dalla cosiddetta fusione perfetta del 1848. Nel 1848 i rappresentanti della Sardegna, chiamiamoli così, si recano a Torino e dicono “cari governanti, la Sardegna è sottoposta a un regime speciale, noi non vogliamo questo regime speciale ma vogliamo la fusione perfetta con il Piemonte”. Questo fa si che nel 1861 quando vi fu l’unità d’Italia, la Sardegna entrò automaticamente a far parte dello stato italiano.

L’altro passaggio strategico è quello della Costituzione italiana del 1948, e insieme ad essa, qualche settimana dopo viene approvato lo Statuto della regione autonoma della Sardegna e quindi norma costituzionale. Così si entra nella fase dell’autonomia.

L’autonomia viene concepita dalla gran parte del gruppo dirigente sardo come una relazione speciale tra la Sardegna e lo stato italiano; nello specifico ci sono una serie di casi storici che potremmo esaminare tra cui il più importante è il Piano di rinascita in cui il risultato dell’autonomia non è uno sviluppo endogeno dal punto di vista economico, sociale e culturale quindi del modello di sviluppo, bensì come passaggio di risorse dallo stato italiano alla Sardegna secondo modelli di sviluppo fondamentalmente definiti a livello centrale (cioè di stato italiano). Sul piano di rinascita sottolineo che vi è stata una progressiva modifica dei propri principi interni. Le prime formulazioni riguardo il piano di rinascita sono diverse da quelle che poi avranno la meglio e le prime formulazioni si basano sul concetto di sviluppo locale e sulla volontà di andare a creare valore da quelle che erano le caratteristiche del territorio in cui si interveniva.

L’autonomia è stata fondamentalmente una conquista del Partito sardo d’Azione, una delle prime, e probabilmente la prima organizzazione politica di massa che nasce in Sardegna. Nasce dall’esperienza della Brigata Sassari dei primi anni venti, dei combattenti. Già i fondatori del Psd’Az, Bellieni e Lussu, non individuavano nella Sardegna la possibilità di una nazionalità compiuta; Bellieni parlava di nazione abortita e Lussu parlava di nazione mancata. Dopo i primi anni di attività il Psd’Az viene inglobato dal partito nazionale fascista ed è riemerso con forza con la figura di Lussu alla fine della seconda guerra mondiale.

Lo statuto della regione autonoma della Sardegna è soprattutto figlio del Psd’Az perché per ragioni diverse la DC e il PCI, a livello italiano, non avevano la volontà di buttare benzina sul fuoco dell’autonomismo e del federalismo; la DC perché aveva paura che in alcune regioni prevalessero i comunisti, e il PCI perché a quel tempo esisteva la cosiddetta locomotiva rivoluzionaria del Nord che avrebbe potuto trascinare anche il sud verso la rivoluzione.

Senza esaminare ora quello che sono stati i 60 anni di autonomismo, dobbiamo, facendo dei salti, arrivare alla situazione attuale in cui diversi atti del consiglio regionale hanno dichiarato terminata la fase dell’autonomia e hanno invece aperto quello che può essere definita come la fase della sovranità.

La ragione per cui come associazione oggi discutiamo di sovranità è perché alcuni associati hanno espresso perplessità, dubbi, voglia di approfondire queste tematiche e perché vedono la sovranità come un paravento dietro il quale si nasconde una scarsa capacità di progettare il modello di sviluppo, nonché una pochezza sostanziale.

La mia opinione è che il sistema dell’autonomia si sia basato su una lamentazione più o meno articolata e motivata, con dei casi che invece si discostano da questa impostazione. Ci sono tre grandi figure nella storia dell’autonomia sarda che hanno segnato la storia della Sardegna e che si sono discostate da questa impostazione. Queste sono Emilio Lussu, il principale padre dell’autonomia, Mario Melis, sardista, che è stato presidente della regione Sardegna negli anni ’80, e Renato Soru, che è stato presidente della regione dal 2004 al 2009. Sono state probabilmente le tre più grandi figure degli ultimi 100 anni della storia politica e sociale della Sardegna che hanno tentato di superare il concetto di autonomia come lamentazione, e di introdurre il concetto di autogoverno. Tutti e tre hanno conosciuto dei limiti e hanno rappresentato il risultato personale di grandi movimenti economici, sociali, culturali politici che hanno provato a introdurre il concetto di autogoverno e di un autonomo modello di sviluppo non solo economico ma anche sociale e culturale per la Sardegna e per i sardi.

La storia dell’autonomia, quindi, è una storia di lamentazione, ma anche di grandi personalità, e non solamente per ragioni personali, perché queste grandi personalità sono il risultato di fenomeni storici profondi. Ci dobbiamo anche dire che la storia di chi vuole cambiare la società è, fino a quando non si vince veramente, una storia di sconfitte.

Dentro questo contesto in questi ultimi anni è emerso, da parte del consiglio regionale in maniera formale, ma in un dibattito vasto nei corpi sociali sardi, il tema della sovranità. Se autonomia significa lamentazione la sovranità invece significa assunzione di responsabilità.

Possono sembrare concetti molto astratti. Io credo però che sia un passaggio storico importante riguardo anche a discussioni che attengono all’oggi. Oggi in tutta la Sardegna si discute di zona franca; l’impostazione autonomistica sulla zona franca è andare a Roma e dire: siamo poveri, siamo un po’ sfigati, fateci pagare meno la benzina, non fateci pagare l’IVA, non fateci pagare neanche l’IRPEF. Anzi, non fateci pagare le tasse e basta.

Un’impostazione che passa invece attraverso un’assunzione di responsabilità e, quindi, attraverso l’autogoverno e la sovranità, è capire quanta ricchezza c’è in Sardegna, come viene prodotta e se c’è una parte della ricchezza che va via e non rimane qua, e quanto si incassa dalla fiscalità che è un elemento di progresso, e rispetto a tutto questo, dopo aver acquisito una visione chiara di questa situazione, eventualmente immaginare anche fiscalità di vantaggio e quindi la zona franca non come lamentazione verso Roma con la richiesta di pagare meno la benzina, bensì come elemento consapevole dentro una direzione di sviluppo. Credo che la differenza tra autonomia e sovranità stia qua.

Il passaggio sovranista l’hanno fatto anche coloro che si definiscono indipendentisti; su questo alcuni di noi, che si definiscono marxisti, hanno le idee abbastanza chiare, ma è bene che diventi patrimonio comune una considerazione molto semplice e cioè che non tutti gli stati che sono indipendenti sono sovrani: il Burkina Faso è uno stato indipendente, ma non è uno stato sovrano. Questo è un passaggio che alcune organizzazioni indipendentiste hanno acquisito e che punta a discutere i temi provando a rovesciare il modo in cui di solito è stato vista la sovranità. Di solito è stata vista dall’alto, con una impostazione formale, per cui una volta che avremo l’indipendenza saremo liberi. Rovesciare l’impostazione significa discutere di temi concreti e andare oltre alla forma. Sostanza significa discutere di sovranità senza imporre etichette, passando per una assunzione di responsabilità che le élite dirigenti sarde non hanno mai voluto prendere.

Dentro l’attuale contesto economico, cioè dentro un contesto economico neoliberista in cui tutto il sud Europa si sta impoverendo, così come a suo tempo si impoverì il meridione di Italia quando si fece l’Unità d’Italia, e oggi quel processo lo stiamo vedendo per la Grecia, la Spagna, la Sardegna, le regioni del sud Italia, per cui vi è un centro che acquisisce ricchezza, e che esporta anche tanto – sostanzialmente Germania e Francia e poi per ragioni finanziarie la Gran Bretagna – e una periferia che invece si indebolisce e viene depauperata delle proprie risorse, discutere di sovranità in Sardegna nel 2013 significa anche discutere di che cosa sia oggi l’Unione Europea, e delle regole che stanno a capo dell’Unione Europea. Dentro questo contesto – di fine dell’autonomia, di forze politiche anche diverse da noi che parlano di sovranità, di un sistema neoliberista che porta a formare il mezzogiorno d’Europa e che ha con sé dal punto di vista culturale il pensiero unico, l’abolizione delle diversità – ciò di cui dobbiamo discutere è se sia progressista o no sollevare la questione sarda e il problema della sovranità per come viene comunemente intesa.

Io credo che dentro la periferia d’Europa sia progressista oggi (non voglio parlare di 60 anni fa né di come sarà fra 60 anni) sollevare la questione della sovranità e cioè di caratteristiche storiche proprie e che sono elemento di diversità e devono essere l’elemento sul quale si basa la costruzione di un futuro di benessere per i nostri figli, per i nostri nipoti.

In questo senso c’è da innovare rispetto al passato, per esempio rispetto a quella che è stata almeno una parte della storia dei comunisti, della sinistra in Sardegna.

Ci sono persone , intellettuali che si esprimono però in maniera diversa. Io vi consiglio il saggio dell’intellettuale Salvatore Mannuzzu, che scrive l’ultimo saggio nella Storia della Sardegna di Einaudi. Lui molto onestamente scrive[1]: “Ragazzi, abbiamo vissuto in Italia, e siamo eredi di una lingua e di una storia autonoma, di caratteristiche autonome, però diciamoci che quell’epoca è finita. E cioè che lo sviluppo storico ha portato a compimento un percorso e che sarebbe stupido pensare di tornare indietro”. Mannuzzu continua: “Sono proprio i sardi che alla fine riducono a unità le loro varietà pur considerevoli, ingenti , si pretendono popolo e non popoli, parlano insieme di una patria che credono piccola ma soltanto ideale, inventano la parola sardismo, un ismo che non aveva riscontri in altre parti d’Italia”. Quindi lui è consapevole di questo. Subito dopo scrive che “la seconda constatazione riguarda il logorio profondo e irrimediabile di quella identità. C’è una sfasatura che sembra crescere sempre di più tra la lingua di cui i sardi menano vanto assistiti da riconoscimenti specialisti prestigiosi e la vita, le stesse vite adesso di loro sardi”.

Scrive Mannuzzu: “l’impressione [è] di una partita giocata e persa ben oltre il gretto giro dei cicli , dei piccoli segni materiali di identità di cui si adoperano come traslato. L’impressione [è] di una disfatta che non trova corrispettivi […]. Irragionevole legato ad una oscura ragione, a un rancore, a un accanimento contro di sè, un autolesionismo che [si] trascina nelle singole occasioni ed essenza, uno stato dell’anima […] non si può dimenticare che i cittadini della seconda città della Sardegna, i sassaresi, vengono chiamati impiccababbus”.

Conclude Mannuzzu: “Si può fare politica senza memoria? È difficile. Guai alla politica che guarda solo al presente e guai alla politica di una cosa che non vede le altre cose attorno. Perché conoscere significa ritrovarsi in un contesto, leggere i confini che siano anche rapporti” C’è quindi tutta una elaborazione di cui Mannuzzu è uno dei rappresentanti, che si chiede se è possibile, data la condizione alla quale siamo arrivati, che il benessere, il vivere bene, si possa raggiungere mediante il recupero della sovranità e dell’autogoverno e della memoria. E lui ha dei dubbi. Dice che siamo arrivati ad un punto talmente avanzato che pensare di basare sulla sovranità e sull’autogoverno il nostro benessere è utopistico e sbagliato.

Io credo invece che, così come in tante altre parti di Europa, e così come il miglior marxismo ha sempre detto e fatto, vi sia un compito storico per chi sta con i subalterni, di legare, in aree periferiche di un determinato modello economico così come oggi lo è la Sardegna dentro l’Unione Europea, le questioni della sovranità e dell’autogoverno della cultura subalterna alle questioni dell’emancipazione dai rapporti di produzione.

In questo senso credo che sia compito nostro quello d’innovare rispetto a ciò che, per esempio, ha fatto per tanti anni il PCI e, per citare le esperienze molto più piccole, quello che per anni hanno fatto PRC e PdCI.

Come associazione dobbiamo recuperare, aggiornare, ripensare il concetto di sovranità e provare a fare azione politica utilizzando in maniera corretta questo concetto.

Tags: comuna ; sovranità ; logo

Tags: comuna ; sovranità ; logo

Io posso votare